都会か田舎か迷ったとき、感覚だけで決めるのは不安になります。生活の利便性や人間関係、仕事や教育の選択肢などを事前に確認しておくと、移住や住み替えの失敗を避けやすくなります。ここでは直感と数字の両面から見分けるポイントを分かりやすくまとめます。

田舎はどこから見分けるか

人口や利便性、交通など複数の要素を見れば、田舎かどうか判断しやすくなります。単純に「自然が多い」「静か」といった印象だけでなく、日常生活に影響する項目を順にチェックしましょう。

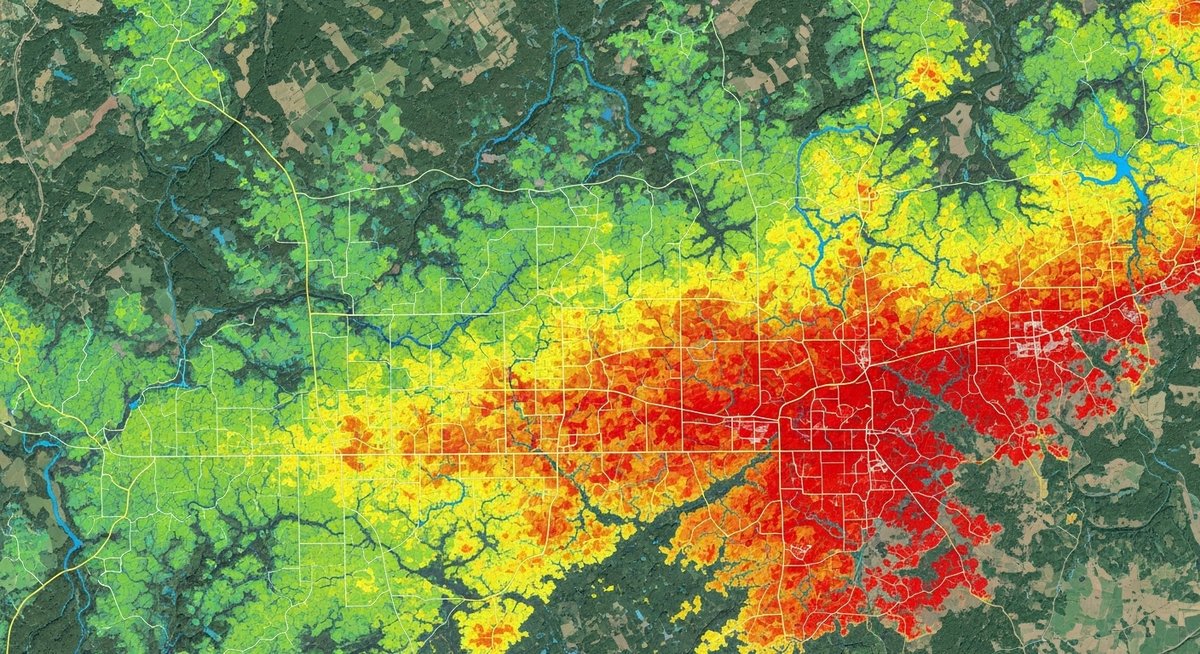

人口密度で直感的に判断

人口密度は最も分かりやすい指標の一つです。1km²あたりの住民数が少ないほど、徒歩圏で店や施設が集まりにくく、移動には車が必要になる場面が増えます。逆に密度が高い場所は、商業施設や公共交通が充実している可能性が高いです。

ただし、人口密度だけで判断すると見落とす点もあります。例えば、駅周辺だけに人が集中している地域は、人口密度が高く見えても生活圏が狭い場合があります。地図で広い範囲の密度や居住分布を確認すると、実情がつかみやすくなります。

移住を考えるなら、昼間人口と夜間人口の差も意外と重要です。働く人が多く日中は人が少ない場所は、生活利便性が限定されることがあるため注意してください。

交通の便が生活を左右する

通勤や買い物、通院のしやすさは交通手段で大きく変わります。電車やバスの本数が少ないと、時間の制約が増え外出計画が立てにくくなります。特に夜遅くや週末の便数は暮らしの快適さに直結します。

車が必要な地域では、道路状況や駐車場の有無、冬季の除雪体制なども確認しましょう。運転に不安がある場合や高齢になったときの移動手段を想定しておくと安心です。

日常的に使うルートで実際の所要時間を測るのも有効です。通勤や買い物、子どもの送迎などを想定した移動負担を具体的にイメージしてください。

買い物や医療の近さを確認

スーパーやドラッグストア、コンビニなどが近いかどうかで生活のしやすさは大きく変わります。徒歩圏に店舗がない場合、ちょっとした買い物でも車が必要になり、時間や費用がかかります。

医療機関の数や診療科の充実度も重要です。救急対応や専門医の受診が難しい地域だと、病気やケガの際に不安が増えます。高齢者や小さな子どもがいる家庭は特に確認しておきましょう。

育児支援や介護サービス、郵便局や役場の窓口の距離も日常生活に影響します。必要なサービスがすぐ手に入るかをチェックしてください。

仕事や教育の選択肢の多さ

仕事の選択肢が限られる地域では、通勤時間が長くなるか、転職の幅が狭まる可能性があります。産業構造や主要企業、在宅勤務の普及状況などを調べると働き方の見通しが立てやすくなります。

子どもの教育環境も重要です。通学の利便性、学級数や進学実績、習い事の選択肢などが都会と比べてどう違うか確認しましょう。通学時間やスクールバスの有無も考慮点です。

リモートワークができる職種であれば居住地の選択肢は広がりますが、通信環境や作業できる場所の確保は忘れずに見ておきましょう。

地域の人付き合いの特徴を見る

コミュニティのつながりが強い地域では、助け合いやイベントが暮らしを支えてくれます。ただし付き合いが密すぎるとプライバシーや価値観の違いで気疲れする場合もあります。自分の性格やライフスタイルに合う雰囲気かを見極めることが大切です。

自治会や地域行事の参加頻度、近隣の世代構成を観察しておくと生活のイメージがつかみやすくなります。町の掲示板やSNS、地元の店での会話から雰囲気を感じ取ってみてください。

数字で比べる田舎と都市の違い

感覚だけでなく、具体的な数値を比べることでより正確に地域差を理解できます。人口や交通、本数、施設の距離といった項目を一覧で確認してみましょう。

人口密度の目安

人口密度は都市と田舎の差を数値で表す代表的な指標です。一般に、都市部では数千〜数万人/km²、郊外や地方の町では数十〜数百人/km²といった幅があります。自分が検討する地域の数値を国勢調査などで確認すると現状が分かります。

密度が低い地域は住宅が広く感じられますが、公共サービスのコストが上がり、利便性が下がる傾向があります。一方、密度が高い地域は公共インフラが集中しやすく、移動や買い物が便利になりますが、静けさやスペースが犠牲になることもあります。

生活に必要な施設の分布と密度の関係を併せて見ると、単なる数値以上の情報が得られます。

公共交通の本数や頻度

公共交通の利便性は、路線の有無だけでなく本数と頻度で判断するのが大切です。朝夕のラッシュ時に列車やバスが十分にあるか、日中や休日の便が少なすぎないかを確認してください。

路線の本数が少ないと、移動の自由度が下がり車移動が前提になることが多いです。通学や通勤でのアクセス時間と待ち時間を具体的に見積もると、暮らしの負担が把握しやすくなります。

地域によってはコミュニティバスやデマンド交通があるので、その導入状況もチェックしましょう。

店舗や病院までの距離

店舗や医療機関までの距離は、日常生活の快適さに直結します。徒歩圏、車で数分、それとも30分以上かかるのかで必要な備えが変わります。特に買い物の選択肢が少ない地域では、価格や品揃えの幅が都市部と比べて狭くなることがあります。

医療面では、救急医療や専門医の有無を確認してください。通院が困難になった場合の代替手段も想定しておくことをおすすめします。

持ち家率と空き家の割合

持ち家率や空き家率は、その地域に住み続ける人の傾向や衰退度合いを示す指標です。持ち家率が高く、空き家が少ない地域は安定感がありますが、新しい住民を受け入れにくい場合もあります。

一方、空き家が多い地域は住居費が安く見えるメリットがありますが、治安やメンテナンス、将来の資産価値に注意が必要です。表面的な物件価格だけで判断せず、エリア全体の動向を見てください。

求人や産業の数を確認

求人の数や地元産業の多様性は、働き続けるための選択肢に直結します。特定産業に偏った地域だと、景気変動に弱くなるリスクがあります。求人数や業種、正社員比率などをチェックしておくと安心です。

企業の分布や起業支援、リモートワーク環境の整備状況も比較ポイントになります。将来の収入面で不安が少ないかを考えながら地域を選んでください。

境界があいまいな場所の判定方法

市街地と田園が入り混じる地域は判断が難しくなります。生活圏や交通、施設の配置など複数の観点から総合的に見ていくと、より納得できる結論が出ます。

ベッドタウンは田舎か都会か

ベッドタウンは都市部への通勤が前提になっている地域が多く、昼夜で人口変動が大きいのが特徴です。夜間は住宅地として落ち着いているものの、日中は人が少なく生活サービスが限定されることがあります。

通勤の利便性が高ければ都市の利便を享受できますが、通勤が長時間化すると日常の疲労が増します。自分の働き方や通勤許容時間を基準に判断してください。

駅前だけ栄えている町の見方

駅周辺に商業施設や飲食店が集中していても、駅から離れると何もない地域はよくあります。帰宅後や週末の行動範囲が駅周辺に限定されるかどうかをチェックすると住み心地の実態が分かります。

駅徒歩圏内の家賃や物件数、夜間の安心度合いも考慮に入れて、生活全体が便利かを判断してください。

市街地と田園が混ざる地域

住宅地と農地、林地が混在する地域は景観が良く落ち着いた暮らしができる反面、サービスが分散していることがあります。買い物や学校、医療がどのエリアに集中しているかを地図で確認すると動線が見えてきます。

移動の中心がどこにあるかを押さえておくと、生活の不便さを事前に把握できます。

郊外型商業がある地域の評価

ロードサイドの大型店やショッピングモールがある郊外は、車利用に適した利便性があります。ただし歩行者インフラや公共交通の充実度は低いことが多く、車を持たないと不便を感じやすいです。

休日の混雑具合や営業時間、駐車場の有無も暮らしに影響します。日常の買い物が楽かどうかで評価を変えてください。

通勤時間で考える境界線

通勤時間は暮らしの質に直結します。片道の所要時間が長いと家族との時間や余暇が減りがちです。公共交通の乗り継ぎや道路の渋滞を含めた実際の所要時間で判断しましょう。

通勤の快適度、コスト、時間を総合して自分にとって許容できるラインを設定すると、境界の判断がしやすくなります。

日本各地の事例で違いを比較する

地域ごとの特徴を具体的に見ると、自分の好みや必要条件に合う場所が見つけやすくなります。気候や産業、観光資源などで暮らし方は大きく変わります。

東京近郊の田舎と呼ばれる地域

東京近郊でも、沿線の発展度合いや鉄道の利便性で暮らしやすさが変わります。都心へのアクセスが良ければ、生活利便を保ちつつ比較的静かな環境で暮らせます。家賃や土地価格は地域差が大きいので注意が必要です。

通勤の実態や朝夕の混雑、子育て支援施設の充実度をチェックすると、都市的な利便性と田舎の落ち着きを両立できるか判断できます。

関西の郊外と田舎の差

関西圏は都市間の距離が比較的近く、郊外でも利便性が高いエリアがあります。地方色が強い地域ではコミュニティが濃く、生活コストが下がる一方でサービス面で制約が出ることがあります。

地域ごとの産業構造や鉄道・道路網の発達状況を確認すれば、暮らし方の違いが見えてきます。好みの生活ペースに合わせて選んでください。

地方都市と過疎地域の比較

地方都市は学校や病院、商業施設が揃いやすく、地方でも生活しやすい選択肢になります。過疎地域は自然環境が豊かで静かですが、医療や買い物の選択肢が限られやすいです。

若年層の流出や人口減少が進む地域では、インフラの維持やサービスの縮小が起きる可能性があります。将来の生活維持の見通しも考慮に入れて検討してください。

観光地化した田舎の特徴

観光で賑わう地域は季節によって利便性や混雑度が大きく変わります。飲食店や宿泊施設は充実しますが、日常生活で必要な常設の商業施設や医療の安定供給がどうかは別問題です。

観光用インフラの恩恵を受けられる一方、観光シーズンの喧騒や物価上昇に注意してください。

山間部と沿岸部の暮らしの違い

山間部は冬季の雪やアクセスの不便さが暮らしに影響しますが、景観や自然環境は優れています。沿岸部は海産業や観光がある反面、災害リスクや潮風による建物の劣化を考慮する必要があります。

日常の移動や災害対策、仕事の機会を合わせて地域の特性を見極めてください。

移住や暮らしの選択で使える簡単チェック

実際に現地を見て回るときに使えるポイントをいくつか挙げます。短時間でも重要な情報を得られるように工夫して確認しましょう。

一日滞在で確かめるポイント

到着から一日過ごしてみて、買い物や外食、医療機関の場所と営業時間を確認してください。朝晩の交通状況や周囲の音、夜の街灯の有無も見ておくと安心です。

徒歩や公共交通での移動時間を実際に測ると、地図では分からない体感が得られます。住むイメージを具体的に描きながらチェック項目をこなしてください。

近隣住民の声を集める方法

地元の商店やカフェ、駅の利用者に短い質問をしてみると暮らし心地が分かります。自治会の掲示板や地域のSNSグループを覗くと日常の話題や問題点が見えてきます。

ただし個人の意見は偏りがちなので、複数の声を集めて判断材料にしてください。

行政や統計を簡単に調べる

自治体のウェブサイトや国勢調査のデータで人口推移、医療機関数、保育所数などが確認できます。数字は客観的な判断材料になるので、気になる項目は一覧でチェックしておくと便利です。

移住支援制度や補助金の有無も確認すると、費用面での負担軽減につながることがあります。

通勤通学を実際に試してみる

実際に朝夕の時間帯に通勤経路を試してみると、混雑や乗り換えの負担が把握できます。車利用の場合は駐車場の混み具合や道路渋滞をチェックしてください。

毎日のルーティンを想定して一度体験しておくと、長期的な暮らしが見えてきます。

生活費をざっくり試算する方法

住居費だけでなく交通費、光熱費、買い物の単価などを日常の動線に基づいて見積もってください。都市部と比べて何に費用がかかるかを把握すると、家計のバランスが分かります。

光熱費や燃料代、車の維持費を含めた試算があると現実的な判断ができます。

今後の変化が境界に与える影響

人口動態や働き方の変化は、田舎と都市の境界線を変えていきます。将来の変化を想定することで長く住める場所かどうかを見定めやすくなります。

人口減少と地域の縮小

人口が減ると学校や医療、公共サービスの縮小が起きやすくなります。自治体の計画や高齢化の進行具合を確認すると、将来的な生活の持続性が見えてきます。

若年層の流出が続く地域では、地域経済の維持が課題になるため、暮らしの選択肢が狭まる可能性があります。

テレワークでの注目地域の条件

テレワーク可能な環境なら、通勤圏外でも暮らしやすさが改善します。高速な通信環境、作業スペース、生活インフラの充実が重要な条件です。

自然環境や住宅の広さを重視する人には魅力的ですが、通信の安定性や電力供給の信頼性は事前に確認してください。

交通と通信インフラの整備

道路や鉄道、ブロードバンドの整備は地域の価値を左右します。新しい道路や高速回線の導入で利便性が向上することがあります。

逆にインフラ維持が困難な地域では、将来的にサービスが低下するリスクもあります。整備計画や維持方針をチェックしておくと良いでしょう。

地域コミュニティの変化

地域コミュニティの結びつき方が変わると、助け合いの形も変わります。高齢化や移住者の増加で住民の構成が変わるため、関係性に柔軟性が求められます。

地域活動や交流の場が続くかどうかは、暮らしの満足度に影響します。地域側の受け入れ姿勢も見ておきましょう。

観光や二拠点生活の増加

観光や二拠点生活の増加は一部地域で経済を活性化させますが、居住者向けのサービスが観光客向けに偏ることもあります。長期的に暮らす場合の利便性が維持されるかをチェックしておくと安心です。

季節ごとの人口変動が生活に与える影響も考慮してください。

自分に合う田舎の選び方 短いまとめ

暮らしやすさは利便性だけでなく、働き方や価値観、家族構成によって変わります。交通、医療、買い物、人付き合いのバランスを見ながら、自分が優先したい項目を明確にして選んでください。現地での体験と公的データの両方を組み合わせると、納得できる判断がしやすくなります。